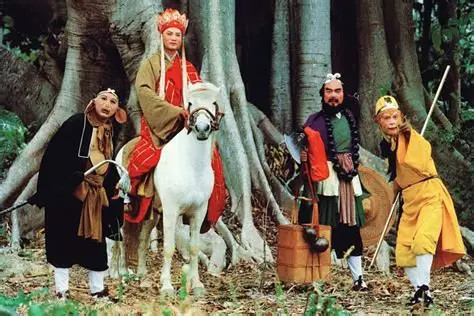

一台摄像机, 六年走遍全国: 86版《西游记》的“穷”, 如何成就了经典?

摘要:如果问,哪一部电视剧可以称得上是“前无古人,后无来者”?相信很多人会脱口而出:86版《西游记》。 在今天,我们习惯了动辄数亿投资、CG特效满天飞的“大制作”。然而,当我们回望这...

如果问,哪一部电视剧可以称得上是“前无古人,后无来者”?相信很多人会脱口而出:86版《西游记》。

在今天,我们习惯了动辄数亿投资、CG特效满天飞的“大制作”。然而,当我们回望这部诞生于近40年前的“老剧”时,却会惊奇地发现,它的艺术生命力,竟远超那些技术先进的后来者。

它的特效,在今天看来甚至有些“五毛”;它的妆造,充满了时代的朴素感。但它为何能成为一座无法逾越的高山?答案,或许就藏在剧组的一个字里——“穷”。正是这种物质上的“穷”,逼出了一代电视人精神上的“富”,用最笨的功夫,成就了最真的艺术。

“穷”到什么地步?你可能无法想象

86版《西游记》的拍摄,从1982年到1988年,前后历时六年。这六年,剧组的窘迫贯穿始终。

1. 一台摄像机,一个摄影师: 你没看错,整个剧组,从头到尾只有一台老旧的摄像机。摄影师王崇秋,既是摄像,也是半个特技导演。为了拍出孙悟空飞天遁地的效果,他需要把摄像机固定在各种危险的地方,或者自己扛着机器跳上跳下。如果这台唯一的机器坏了,全剧组就得停工。

2. 经费严重不足,险些“腰斩”: 剧组最初的预算只有300万,拍到第14集《大战红孩儿》时,经费就已告罄。制片主任四处“化缘”,甚至得到了铁道部十一工程局的“蜈蚣精”李鸿昌先生自掏腰包的资助,才勉强续拍。但最终,原定的30集,也只能忍痛砍掉5集,拍了25集便草草收尾。我们今天看到的《西游记续集》,是时隔十多年后才补拍的。

3. 演员一人分饰N角: 因为请不起更多演员,剧组里几乎人人都是“多面手”。沙僧的扮演者闫怀礼老师,一人就分饰了牛魔王、西海龙王、太上老君等近10个角色。李鸿昌老师不仅是制片副主任,还演了蜈蚣精、渔夫、黑狐精等7个角色。整个剧组,都在用这种方式,节约着每一个铜板。

(正文第二部分:精神上的“富”——用匠心弥补技术的不足)

“笨办法”里,藏着最真的诚意

物质的匮乏,反而激发了整个团队无穷的创造力。他们用最“笨”的办法,去实现那些天马行空的想象。

1. “土法”特效,以假乱真:

腾云驾雾怎么拍? 演员站在蹦床上,用力往上跳,摄影师抓拍跃起在空中的瞬间。或者用最简单的“抠像”技术,把人物贴在事先拍好的风景上,虽然边缘粗糙,但动态感十足。

龙宫怎么拍? 经费不够做复杂的布景,导演杨洁就让人在摄像机镜头前放一个鱼缸,透过鱼缸去拍,水波荡漾的效果就出来了。

红孩儿的三昧真火怎么拍? 用的是真实的喷火枪,演员的脸离火苗非常近,危险系数极高。

2. 实景拍摄,万里“取经”:

杨洁导演坚持,神话也要拍出真实感。为了找到符合原著描写的场景,剧组六年间,几乎走遍了中国除西藏、青海、宁夏、湖北及台湾外的所有省份。从吐鲁番的火焰山,到九寨沟的瀑布,再到长白山的森林……师徒四人的“取经路”,也是整个剧组的“取经路”。这种真实地理风貌带来的史诗感,是任何绿幕特效都无法替代的。

3. 对艺术的极致追求:

六小龄童为了练出孙悟空的“火眼金睛”,每天盯着日出看,盯着别人打乒乓球看,直到眼睛练得炯炯有神。作曲家许镜清为了一首《敢问路在何方》,反复修改,最终从路边民工敲饭盒的声音里找到灵感。每一个角色,每一段配乐,都凝聚着创作者的心血。

当技术越来越好,为何“神作”越来越少?

86版《西游记》的成功,是一个时代的奇迹。它证明了,一部作品的灵魂,从来不是技术和资本,而是创作者的诚意和匠心。

在那个没有流量、没有饭圈、没有IP概念的年代,一群电视人,只是单纯地想为全国观众拍一部好作品。他们不计报酬,不畏艰险,用六年光阴,去打磨25集故事。这种近乎“苦行僧”式的创作精神,在今天这个追求“短平快”、一切向“钱”看的影视环境中,显得如此格格不入,也因此弥足珍贵。

我们今天拥有了最好的设备,最雄厚的资本,最炫酷的特效,却常常拍出空洞无物、令人失望的作品。或许,我们失去的,正是86版《西游记》剧组最宝贵的东西:那种愿意为艺术“下笨功夫”的纯粹。

所以,当我们和孩子一起重温86版《西游记》时,除了讲述孙悟空的七十二变,或许还可以告诉他们这部剧背后的故事。

告诉他们,那片波光粼粼的东海,可能只是一个鱼缸;那场惊心动魄的大战,背后是一群演员在用生命冒险。让他们知道,真正的经典,是用心、用情、用时间浇灌出来的。

致敬杨洁导演,致敬86版《西游记》的所有演职人员。他们用自己的“穷”,为我们留下了一笔最富有的精神遗产。